プログラミング教室開業「これだけは知っておきたい27の常識」

[この記事の執筆者]

進藤 整是

(しんどう まさし)

こどもICT教育支援センター

教室開業支援コーディネーター

プログラミング教室開業

「これだけは知っておきたい27の常識」

このページは、

プログラミング教室を開業してみたいな! ・・・

でも本当に教室を開業できるのかな? ・・・

そのようにお迷いの経営者さまや先生方のために、開設させていただきました。

プログラミング教室開講のメリットやデメリット、

そして最低限知っておきたい知識について、

私の本音ベースでお話しをさせていただきたいなと思っています。

【プログラミング教室開講研究セミナー】というウェビナーを不定期で開催しています。

この記事の内容は、そのセミナーの質疑応答でよく聞かれることをまとめたものです。

WEBサイトでいうところの「よくある質問(FAQ)」的なページと思ってお読みください。

知りたい情報/聞きたい情報が見つかり、少しでもお役に立てれば嬉しいのですが・・・

この記事で知り得なかったことも、随時ご質問を承っております。

相談はもちろん無料です。

【質問受付ページ】よりお気軽にお尋ねください。

【執筆者略歴】

1992年 大阪教育大学 教育学部卒業

1994年 高校社会科教員(兵庫県)

2000年 福祉系資格スクール設立(全国13校・FC3校)

2015年 株式会社キャスト・ワークス設立 (代表取締役)

2021年 こどもICT教育支援センター設立 (運営代表)

もくじ

第1章

プログラミング教室の授業と講師について

プログラミング教室の授業と講師について (1)

プログラミング教室で教えていることとは?

子ども向けプログラミング教室ではどのようなことを教えているのでしょうか?

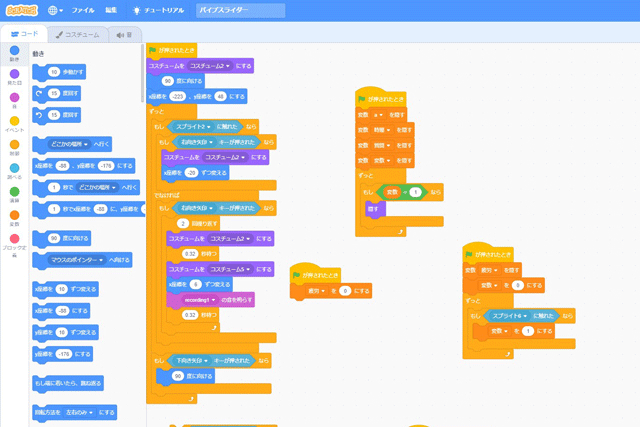

指導内容①:ビジュアル型プログラミング

プログラミング言語を書かない入門的なプログラミング手法です。

主に画面上のブロックの積み重ねと、そのブロックへの簡単な日本語命令でゲームなどを作成します。

簡易的なロボットの操作などにもこの学習内容は応用できます。

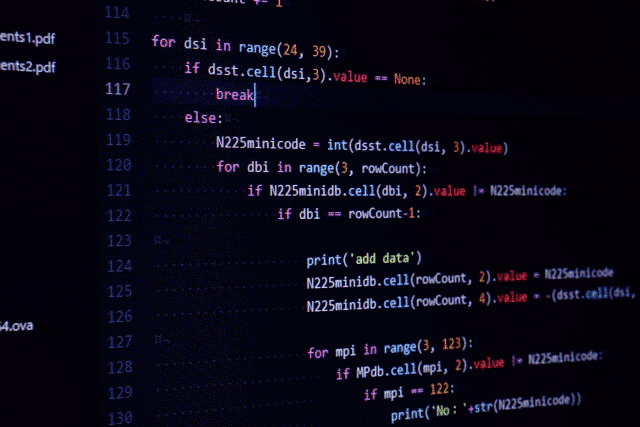

指導内容②:テキスト型プログラミング

プログラミング言語を記述することによる一般的なプログラミング手法です。

実社会では、ビジュアル型プログラミングではなく、このテキスト型プログラミングでシステム設計などを行うことが大半です。

世間一般で使う「プログラミング」という言葉は、このテキスト型プログラミングのことだと理解しておいてください。

最近では JavaScript(ジャヴァスクリプト)や Python(パイソン)などが人気のプログラミング言語です。

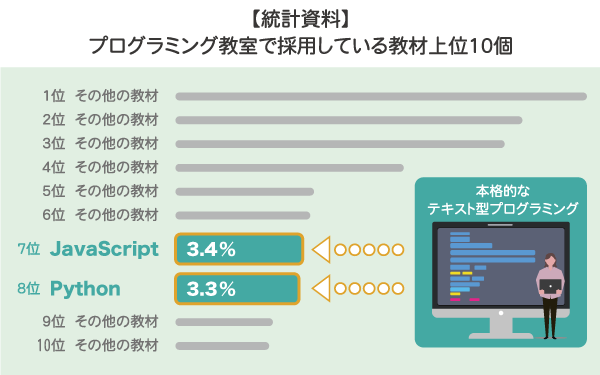

日本において大多数のプログラミング教室は、①のみのカリキュラムで運営されています。

その一方、実社会で用いられる②のプログラミング言語を学習するスクールはごく少数に留まっています。

下の統計データでは、そういった現実が浮き彫りになっています。

<参照>

参考:体験申し込みデータから見る民間プログラミング教育の実態

(コエテコ総研 byGMO)

しかし、日本におけるプログラミング教育はまだまだ黎明期です。

これからは、子どもたちのスキルアップを十分に意識した、テキスト型プログラミングを学べる教室がもっと増えていくであろうと私は予想しています。

いや、増えていかなくてはいけません。

プログラミング教室の授業と講師について (2)

講師確保に向けての選択肢とは?

プログラミング教室を開業するには、当然プログラミング講師の人材確保が必要となります。

そう考えるだけでも、教室開業へのハードルがちょっと高いように感じられるかも知れません。

実際にアンケート調査などを実施してみても、この部分をご懸念されている事業者さまが多いと感じています。

いくらIT全盛の社会と言っても、自らプログラミングができるという人は、まだ専門職の方だけだと思うのです。

プログラミングスキルは、何か別世界の高度なもの、そういった印象を持っている方が多いはずです。

実際そうですよね。皆さんの身近にプログラミングに精通した方ってどの程度いらっしゃいますか?

ほんの数人って方がほとんどだと思います。

身近にプログラミングに精通している方がいない場合、

教室開業を目指す場合には、教室オーナー自らが指導スキルを身に付けていただくか、

講師になれそうな人材を社内や周囲から起用するという選択肢が考えられます。

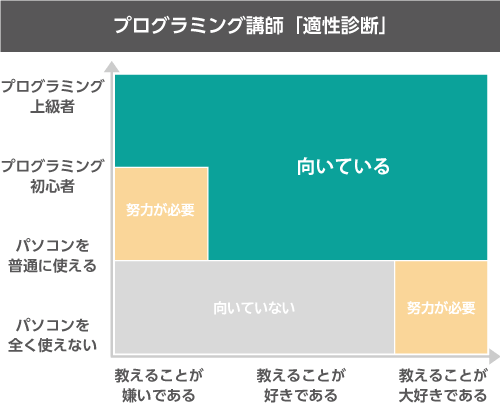

では、いったいどのような資質の方がプログラミング講師に適しているのでしょうか?

専門家が見つからない場合、プログラミング未経験の方が講師を務めることはできるのでしょうか?

次章からはそのことについて、考えてみたいと思います。

プログラミング教室の授業と講師について (3)

プログラミング講師に求められる資質とは?

プログラミング講師になる方には、一体どのような能力や技能が求められるのでしょうか?

1)PCが「普通に使える」こと

「普通に使える」という言葉の正確な定義はないのですが、

Wordで文章打ったり、Excelで簡単な計算したり、ネットを楽しんだり、メールを打ったり。

そういう感じのことをイメージしてください。

ブラウザを起動して→このページを検索して→見つけて→読んでいただいて。

その行動も、「普通に使える」といった定義に当てはまるとお考えください。

2)探究心を持って楽しめること

プログラミングをしても、思った通りにPCが動いてくれないことは多いものです。

また調べることや覚えることも膨大になってくるのですが、

その時に投げ出さずにそのナゾを解明することを楽しめるのか?

そういった探究心が絶対的に必要です。

探求心が浅く、あきらめがちな人はプログラミング講師には向いていません。

大事なことはこの2つの素養だと私は思っています。

実のところ、今までのプログラミング経験等はそれほど重要ではありません。

いや、そんなこと言われても、すぐに安心できませんよね。

このセクションの続き、そして以降のセクションも読んでいただきご判断ください。

もう一点大事なことをお話しておきます。

プログラミング指導は、教科指導と異なり生徒にも「予備知識(予備学力?)」がないという場合がほとんどです。

子どもたちもプログラミング経験がなく、白紙の状態から学んでいくことになります。

ですから、先生方も最初から教科指導のような高度な知識を身に付けておく必要はありません。

子どもたちの登校前に指導範囲の予習を段階的に積み重ねていく。

開業の当初は、その積み重ねでも、授業は十分に成立します。

プログラミング教室の授業と講師について (4)

プログラミング講師の養成について(当センターの場合)

(※この章については、当センターでの事例紹介となってしまいますがご容赦ください。)

当センターでは「プログラミング経験がゼロ」という先生方が教室開業をされる。

そのことも意識して研修カリキュラムを設計してます。

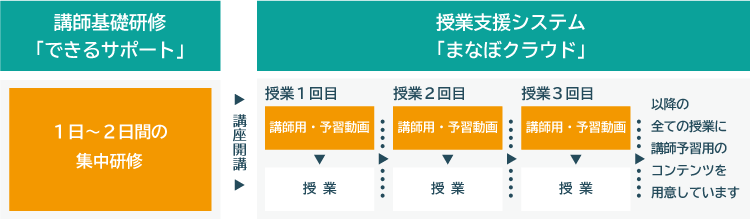

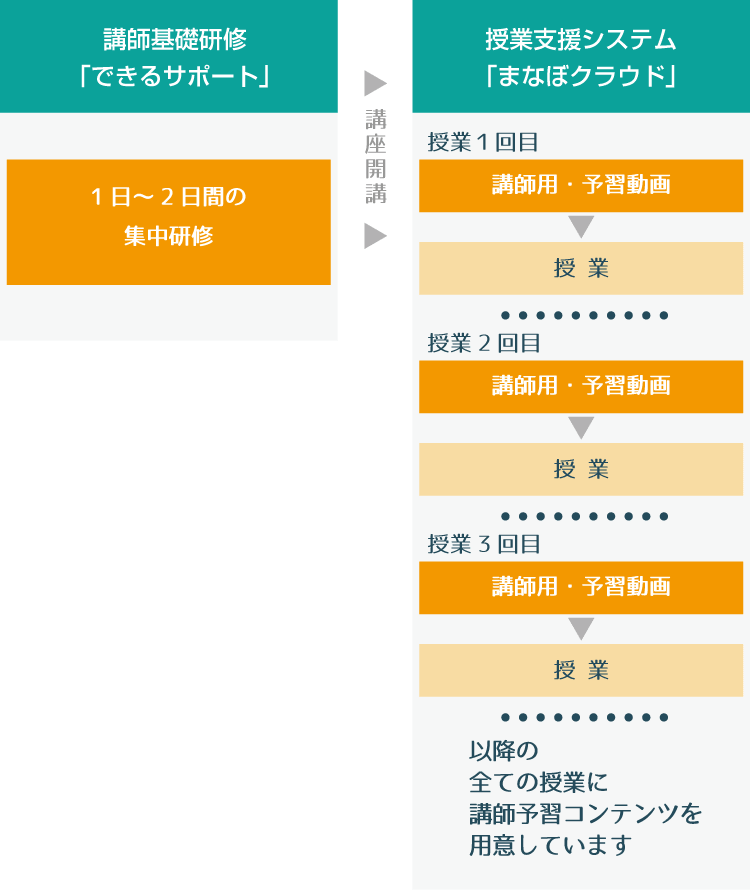

未経験の先生には、教室支援クラウドに組み込まれている「講師用予習動画」に加えて、「講師基礎研修」の受講を

お勧めしています。「講師基礎研修」は、コースにもよりますが、1日~2日間(合計6時間~12時間)の集中型研修となります。

特に、児童向けプログラミングである「Scratchコース」のカリキュラム開設をお考えの先生方には、

Scratch分野の研修受講をお勧めしています。

高度なITスキルをお持ちの方でも、「知っていること」と「教えること」は別のこととお考え下さい。

「Scratchコース」の基礎研修では、ソフトウェアの操作ももちろんですが、授業を通じ子どもの力をどうやって引き出すのか、

その点を重点的にご指導させていただいております。

(※2024年1月現在、認定講師全員が「Scratchコース」の基礎研修は受講されていらっしゃいます。)

なお、研修はすべてZoomミーティングにて行っていますので、全国各地からの参加が可能になっています。

実は私、ずっと教育関係の仕事に携わっていることもありコロナ前はオンラインでの研修に疑問を持っていました。

研修には「人と人の熱意が触れ合うことが大事」と考えていた古いオジサンでした。

でもオンラインセミナーや研修を実施していると、実は対面より集中力が保てて、効果的な研修ができることに気付きました。

すみません。余計なお話でした。話を元に戻します

先生方がいざ教室を開業してからは、あとは自分のペースで継続的に研修を受けていただけるように工夫してます。

講師向けの授業支援クラウドシステムに、授業ごとの「講師用予習動画」をアップしてます。

先生方は授業を実施する前に、その動画をご覧いただき、指導のツボなどを習得していただくという仕組みです。

本当にその研修ボリュームだけで、しっかりと授業を行うことができるのか・・・

そこが実は皆さまが一番知りたいポイントだと思います。

正直に申し上げますと、最初はきっと戸惑うと思います。楽ではないと断言させていただきます。

CMでよく流れている「聞くだけで覚えられる英語学習ツール」のような、魔法じみた学習方法はありません。

開業後の1~2年程度は、1コマの指導に、その2倍・3倍の時間をかけ事前予習をする必要もあります。

ただ、その悩みは時間が解決してくれると思って下さい。

各授業で教えるスキルには共通性や連動性があります。

一つの概念をマスターするだけで、それが複数の授業で応用できるということも多々あります。

開業後時間が経つにつれて、予習の時間は劇的に減ってくると思っていただいて大丈夫です。

なお当センターでは、研修終了後も専用チャットツールを使っての常時サポートを行っています。

指導にあたりご不明な点が発生した場合には、すぐにセンターが対応させていただきますのでご安心下さい。

プログラミング教室の授業と講師について (5)

プログラミング講師の養成について(他社様支援サービスの場合)

実は、大手のフランチャイズでは、講師にプログラミングスキルの習得を求めていないチェーン様が多々あります。

そのような開業支援サービスでは、

授業のためにFC本部から生徒向けの映像教材(ネット経由やDVDなど)が多数提供されることになっています。

そして先生はプログラミング指導をするのではなくその教材の視聴管理を行う。それが教室での役割になっています。

簡単に言えば、生徒の「自習」を補助するという役割ですね。

「講師のプログラミング学習は一切不要!」

このように謳われているキャッチは非常に魅力的です。

私も30歳を過ぎてからITスキルを苦労して身に付けた人間です。

その言葉を聞くととても安心してしまいます。随分と心が楽になります。

そして、開講のスピードを早めるためには、そういうスタイルの選択もありなのかな?とも思っています。

実際に、私どもと他社さまの支援サービスを比較され、最終的に他社を採択される方も一定数はいらっしゃいます。

正直にいうと、それは非常に残念なのですが。

ただ想像してみて下さい。

英語ができない方が英会話教室を開く、

ピアノが弾けない方がピアノ教室を開く、

そういう教室運営スタイルで子どもたちの興味が長続きするのかなと?

他分野の習いごとでは全く例のないケースだけに、私個人としては開業後の経営がうまくいくのか心配はしています。

子どもたちはそのような先生を信頼し、長く慕ってくれるのでしょうか。

「講師のプログラミング学習は一切不要!」

おそらくそういったキャッチを大々的に謳う事業者さまの場合、

「急速にシェアを増やしたい」→「でも講師育成には時間がかけられない」→「では本部が自学用教材を作っておこう」

もしかして、そういう思惑が背景にあるのかな?なんて思うのです。あくまで憶測のレベルなのですが。