情報Ⅰ ポイント整理(1)

情報Ⅰ ポイント整理(1)

この連載では、現在高校で使用されている「情報Ⅰ」の教材をもとに、重要なポイントを整理し、5分程度で読める内容にまとめています。

ITの基礎知識として身につけておきたい内容を幅広く取り上げるとともに、大学入学共通テストで出題されやすいポイントについても分かりやすく解説します。テスト対策にもぜひご活用ください。

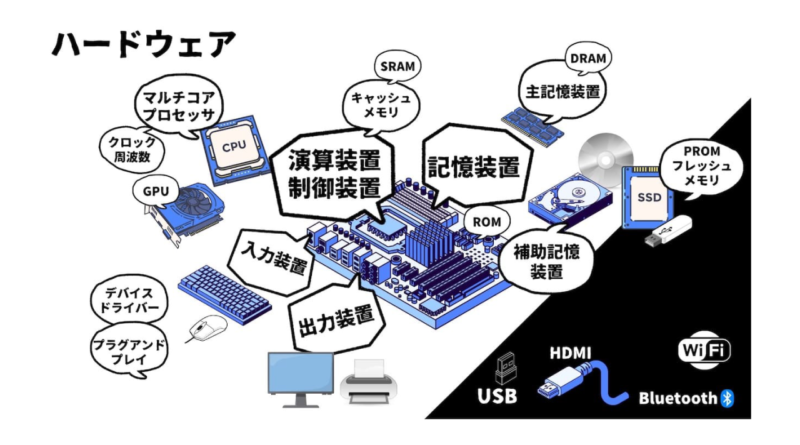

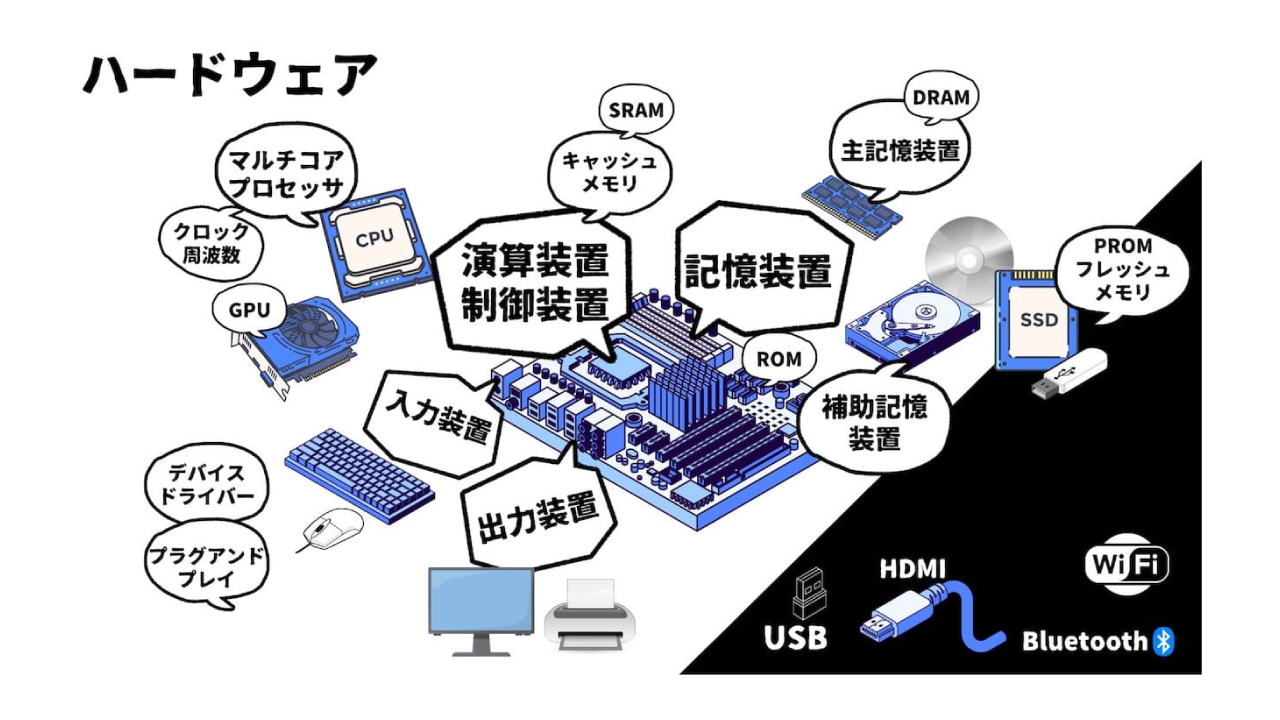

第1回目 ハードウェア

コンピュータの構成

コンピュータは5つの装置によって構成されています。

それは、制御装置、演算装置、記憶装置、入力装置、出力装置の5つです。

新しいパソコンを買うとき、パソコンの「スペック」を確認しますよね。

確認する「スペック」には、主に以下のようなものが含まれています。

① CPUの種類や型番:

Core i5、Core i7など

② メモリの容量:

16GB、32GBなど

③ ハードディスクの種類と容量:

SSDの256GB、HDDの1TBなど

④ キーボードとマウス:

有線、無線など

⑤ モニターの解像度:

FullHD、4Kなど

もちろん、他の細かいスペックもありますが、大きな確認ポイントは上記の5つです。

① CPU

CPUは、システムやプログラムを実行したり、計算を行う部品です。

コンピューターの頭脳と言われ、コンピューターの性能の良さを判断する部品です。

CPUには型番があります。現在Windowsのパソコンでは、主にINTELのCore i3、i5、i7、i9が使われています。数字が大きいほうが性能が高く、処理速度が速くなります。

また、世代と処理能力を表す数字番号もあります。例えば、Core i5-14400 5.3GHzの場合、14400の最初の2桁は14なので、14世代のCPUであることがわかります。

現在Microsoftが提供しているWindows11は第8世代以降のCPUでないと使えません。基本、新しい世代のCPUの処理能力が古い世代のCPUより高いとされています。

5.3GHzはCPUのクロック周波数といいます。クロック周波数はCPUが1秒間どれぐらいの処理ができるかを表します。

5.3GHzは1秒間53億回(5.3✕10億=53億)の処理を行います。数値が大きいほうが処理速度が速くなります。

② メモリ

メモリは、記憶装置です。

OSやアプリを実行すると、高速の演算や制御を行うために、まずメモリの中に実行用のプログラムや必要なデータが読み込まれ、CPUはメモリの中のプログラムとデータにアクセスし、プログラムを実行します。

メモリの処理速度は速いですが、電源を切ると中身のデータが消えてしまう特性があります。

現在販売されているパソコンのメモリは8GBのものが多いです。

一般的な文書処理は十分ですが、グラフィック処理や動画編集などする場合、16GB以上のメモリがあったほうが望ましいです。

③ ハードディスク

ハードディスクも、記憶装置です。

この記憶装置は電源を切ってもデータが消えません。半永久的に保存することができます。いますぐ使わないデータをハードディスクに保存します。必要な時だけ、取り出して使うことができます。

以前のハードディスクはHDDが使われていましたが、近年はSSDが主流となっています。

SSDの処理速度はHDDより速いので、WindowsなどのOSをインストールする時に基本SSDのハードディスクに入れます。しかしHDDは単価が安いので、大量の動画データなどを保存する時に、HDDを使うこともあります。SSDとHDD両方入っているパソコンも販売されています。

近年、データをクラウドに保存することも増えていますので、最低限SSD256GBの容量があれば特に問題はありません。

④ キーボードとマウス

キーボードとマウスは、入力装置です。

つまり、外部からデータやプログラムを入力するための装置です。

以前は、USB端子を使って有線でコンピューターにキーボードとマウスを接続することが多かったのですが、現在無線技術を使ってWifi接続またはBluetooth接続できるキーボードとマウスが多く使われています。

⑤ モニター

モニターは出力装置です。

コンピューターのCPUで処理した最終結果がモニターの画面に表示されます。

デスクトップのパソコンの場合、モニターとコンピューター本体の接続は現在HDMI端子を使うことが多くなりました。HDMIは音声と映像を同時に転送できます。

またモニターの解像度にも注目しないといけません。解像度が高ければ、画面に表示できる内容が多くなります。

多くのノートパソコンのモニターまたは単体モニターの解像度はFullHDとなっています。FullHDとは、横幅が1920ピクセル、高さが1080ピクセルの大きさを指します。

近年、4Kのモニターも登場してましたので、今後使われる場面が増えてくると思います。

ちなみに、プリンターも出力装置です。

1回目の内容はここまでです。

大学の共通テストでは、あまり出ない内容ですが、知識として上記の内容をぜひ覚えてください。