令和7年大学共通テスト「情報Ⅰ」分析

令和7年大学共通テスト「情報Ⅰ」分析

夏休み中に令和7年の大学入学共通テスト「情報I」の問題を解いてみました。

令和7年から初めて「情報Ⅰ」がテスト科目として追加されました。今後どのような問題が出されるか、注目されています。

今回の共通テストを解いてみた結果、難しいと感じる問題は小問2問ほどで、あとは標準的なレベルに感じました。ただ、しっかり読みこまないと解けない問題が多いようです。また問題量が全体的に多いので、時間内にすべての問題を解くにはある程度の慣れが必要で、日常からの練習も重要です。また、プログラミングもある程度経験しておいたほうが有利だと個人的には思いました。

試験問題

https://www.dnc.ac.jp/albums/abm.php?d=771&f=abm00005688.pdf&n=2025_op_43_joho1.pdf

では、テストのポイントと対策を詳しく説明していきます。

問題の量と配点

第1問(配点20): 小問4問

第2問(配点30): Aの小問4問、Bの小問3問

第3問(配点25): 小問3問

第4問(配点25): 小問4問

出題内容と難易度☆☆☆

第1問 基礎知識

小問1 デジタル署名(概念)☆

小問2 IPアドレス(概念)☆

小問3 チェックディジット(計算)☆☆

小問4 ユーザインタフェースのデザイン(操作性)☆

第2問 情報処理

A

小問1 情報の選択 ☆

小問2 情報の分析 ☆

小問3 データの流れ ☆☆

小問4 情報からの予測 ☆☆

B

小問1 計算 ☆

小問2 グラフの分析 ☆☆

小問3 情報からの予測 ☆☆

第3問 プログラミング

小問1 グラフの読み取り(計算) ☆

小問2 プログラムを書く(配列と条件文) ☆☆

小問3 プログラムを書く(繰り返し、累計) ☆☆☆

第4問 データ分析

小問1 用語の違い ☆

小問2 データの読み取り(散布図と相関係数) ☆☆

小問3 データの分析(散布図) ☆☆

小問4 データの分析(散布図と箱ひげ図) ☆☆

問題分析と対策

全体的にみれば、問題は決して難しいものではありません。しかし、問題数が多いですので、時間内にすべてを解くにはやはり問題の解き方への慣れが必要です。

特に第3問と第4問、プログラミングの考え方、データの分析は日々の練習が重要です。

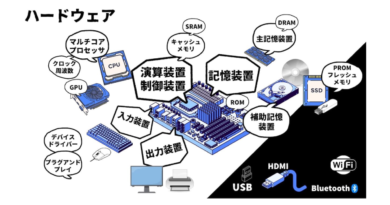

第1問は情報に関する基本概念をできるだけ多く知ることが重要です。

ただ概念を暗記するのではなく、メリットやデメリット、注意点など、基本概念をちゃんと理解しなければなりません。ここに出る計算問題は難しい計算ではありません。仕組みを正しく理解すれば計算ができます。

また一部の問題については、常識で考えれば答えがわかるものもあります。今回の小問4はそのような問題です。点数をしっかり取ってください。

第2問は情報処理に関する問題です。

日常的な場面が提示され、そこにある情報を分析することが目標です。今回はレシートと集金、という2つの場面が選ばれました。必要な情報を取り出せるか、情報から何がわかるかが出題されました。日常的に何気なく触れている情報に興味を持って、そして考えることが大事です。

Aの小問3は、情報の流れの問題ですが、注目したいのがデータの流れです。問題では直接データベースとは言っていないのですが、考え方はデータベースのデータ構造を参考にすることができます。いつ、どのデータが必要か、データとデータに何の関係性があるかを、テストしています。データベースを使う簡単なネットショップの開発をしたことがある方なら、この問題を解きやすいと思います。

Aの小問4は情報からの予測です。仕組みの中にある機能を作りたい場合、どのようなデータが必要か、考えなければなりません。機能とデータとの関係性をイメージできるかどうかをテストしています。

Aの小問3と小問4はやや難しいです。プログラミングを学んでいる方にはデータベースの勉強をおすすめしたいです。プログラミングを学んでいなくても、問題に出てくる複数のデータの用途とデータ間の関係性をしっかり整理できれば、問題を解くことができます。

Bの問題には表と棒グラフを取り入れました。グラフから正しく情報を読み取る必要があります。練習が必要です。X軸とY軸はそれぞれ何が指定されているか、棒の高さを比較して何がわかるか、一目でわかるように練習してください。勉強するとき、棒グラフ以外に、折れ線グラフ、円グラフ、散布図、バブルチャート、ヒストグラム、箱ひげ図にもよく触れておくことをおすすめします。

第3問はプログラミングの問題です。

小問1は全体のイメージを掴むための問題です。ここではゆっくり仕組みを理解する必要があります。問題自体は簡単ですが、あとでプログラムを書く時、正しく仕組みを理解しないとプログラムを書けません。しっかり作業の流れを覚えてください。そこから、自動化するためには、どのような仕組みが必要か、次の問題に繋いでいきます。

小問2は全作業の中から一つまたは一部の作業をピックアップします。その作業を自動化するために、どのようなプログラムを書けばいいかをテストします。小問3は全体的な作業についてプログラムを書くことになります。小問2が正しく書けないと、小問3は解けなくなります。そのため、小問2に少し時間をかけて正解を見つけてください。

プログラミングに関する出題になるので、出題されやすいのが「条件分岐」の条件と処理の部分、「繰り返し」の回数と処理の部分です。どれも作業の流れを理解しないとプログラムを書けません。だから小問1を解く時は必ず作業の流れを覚えてください。重要です。

条件分岐の場合には、何と何を比較するか、A>BかA<Bか、出題がされやすくなります。繰り返しの場合は、何回繰り返すのか、繰り返して何をするのか、出題がされやすくなります。

プログラムに穴埋めするには、以下の質問について考えてください。

1.提示されているプログラムを理解することが第一です。

それぞれの変数や配列には何のデータが入れられていますか?

2.条件文のプログラムは基本「いつ」に言い換えることができます。

いつ、その作業をしたいですか?

その時、どんな作業をしたいですか?

3.繰り返しのプログラムは「何回」かを決めるのが第一です。

何回、その作業をしたいですか?

繰り返して何の作業をしたいですか?

4.データに注目してください。

色々な処理(作業)にある変数や配列のデータがどのように変わりますか?

目的を達成するためには、データがどのように変化してほしいか?

上記の質問を常に意識して、問題を解いてください。

【注意】

プログラミングを習っている方は、配列を習っている時、配列の中の要素を0から数えると習ったと思いますが、共通テストでは疑似言語を使うので、1から数えることが普通です。間違いないように気をつけてください。

【質問】

プログラミングの問題が出題されますので、プログラミング教室に通うべきでしょうか?

私の答えは「はい」です。

正直、全くプログラミング経験がない方には、第3問のような問題はかなり難しいと思います。Scratchを習っただけでは、あまり意味がありません。

ちゃんとテキストプログラミングを習って、システムの開発を習ったほうが役に立ちます。学校でも少しプログラミングを教えますが、授業時間数の関係もありますし、先生の技術レベルの関係もありますので、なかなかしっかりとプログラミング開発を学ぶことができません。

そのため、少なくとも1年間はプログラミング教室に通ったほうがいいと思います。

第4問はデータ分析の問題になります。

最後の問題ですが、意外にそれほど難しい問題ではありません。日頃から練習すれば、解ける問題です。

小問1は、複数の図表を比較しながらデータの関係性を見出します。問題をよく読んで、それぞれのグラフのX軸とY軸の項目を確認し、1目盛りの量と単位も確認すれば、データとデータの関係を読み取ることができます。

次に、抑えるべきポイントは散布図と相関関係です。今回、小問2、小問3、小問4とも散布図に関わる問題となりました。散布図からは、基本、どのエリアにデータが集まっているか、データの傾向が見られるか、相関係数から何がわかるか、データの位置から何を読み取れるか、のポイントが考えられます。たくさんの練習問題を通して、散布図からできるだけ速く正しく情報を読み取ることに慣れてください。

以上が、令和7年大学共通テスト「情報Ⅰ」科目の問題分析となります。私見の部分もありますが、参考にしていただければ嬉しく思います。

「情報Ⅰ」の教科書を通読すれば、テストポイントはほとんど教科書にあることがわかります。教科書をしっかり読むことが大事だと感じました。高校のプログラミング講師として、プログラミング塾の経営者として、授業でどのような内容を生徒に教えるか、調整しないといけない部分が見えてきました。共通テストの「情報I」はまだ1回目なので、来年以降の出題も分析し、より効果的な対策方法を見つけていきたいと思っています。